Предмет: Русский язык,

автор: Аноним

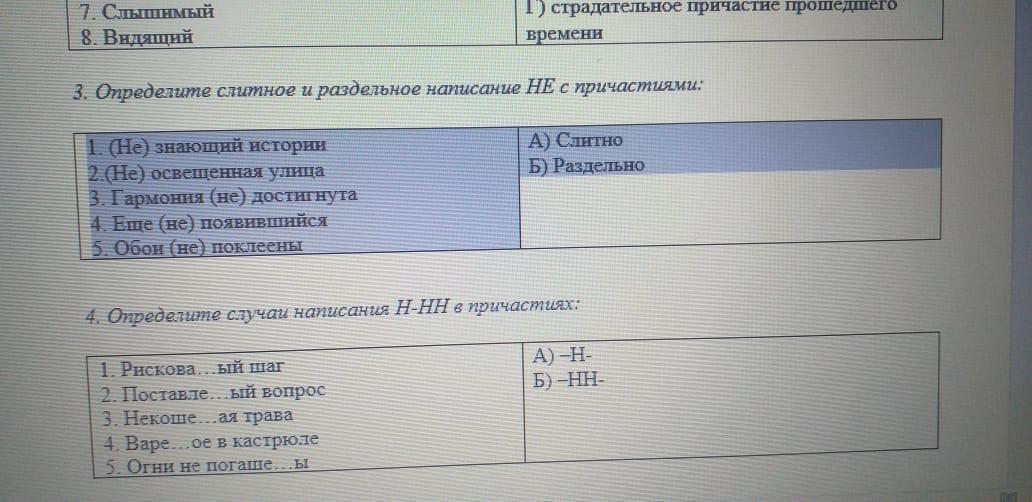

1. (Не) знающий истории 2.(Не) освещенная улица 3. Гармония (не) достигнута 4. Еще (не) появившийся 5. Обои (не) поклеены А) Слитно Б) Раздельно

Приложения:

Ответы

Автор ответа:

2

Ответ:

Не знающий истории. не освещенная улица. гармония не достигнута. Ещё не появившийся.

Обои не поклеены.

4.Рискованный шаг

Поставленный вопрос

Не кошенная трава

Вареное в кастрюле

Огни не погашены

Похожие вопросы

Предмет: Русский язык,

автор: sudarushkin

Предмет: Русский язык,

автор: lolowk

Предмет: Другие предметы,

автор: Аноним

Предмет: Литература,

автор: umnikVadik

Предмет: Математика,

автор: полина1878